Il retablo di San Martino

Il retablo appartenne alla chiesa di San Francesco, documentata sin dal 1228, ma pervenuta sino a noi in forme di un maturo gusto gotico, simili a quelle delle chiese di S. Chiara in Oristano e della Maddalena presso Silì, riportabili allo scadere della prima metà del Trecento.

Il retablo dovette pervenire a questa chiesa un mezzo secolo più tardi: è infatti ad ambito catalano della prima metà del Quattrocento che va attribuito quest’opera.

Il retablo si componeva in origine di tre tavole, delle quali sono giunte sino a noi quella centrale e l’anta destra.

Nella tavola centrale in basso è la Vergine che allatta il Bambino, su un trono tra Angeli musicanti; in alto una drammatica Crocifissione,in alto una drammatica Crocifissione, in cui è partitamente

narrata l’ultimo atto della passione di Cristo, con il compianto della Vergine e delle Pie Donne, la divisione delle vesti di Cristo, la guardia armata ai crocifissi, l’offerta a Gesù d’una spugna imbevuta d’aceto.

Si è rilevato (R. Coroneo) l’originale interesse dell’artista nella rappresentazione del ladrone alla sinistra del Cristo, infitto alla croce in un’ardita posa contorsionistica.

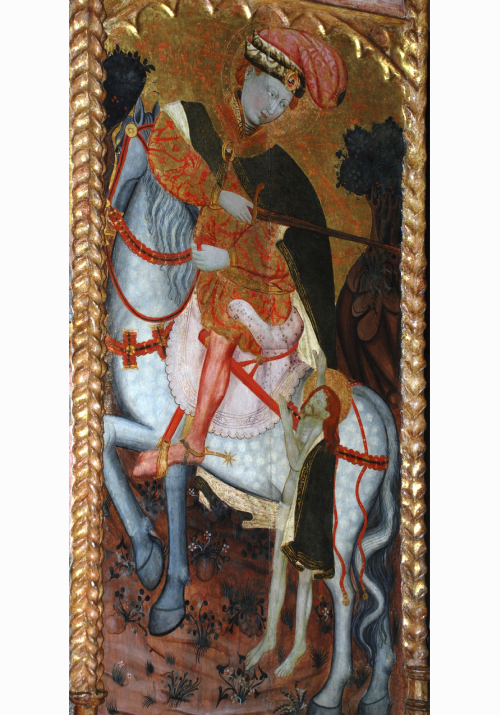

L’anta destra presenta nell’ampio scomparto inferiore un giovane San Martino erto sul suo cavallo, nel momento in cui con la spada ha tagliato un lembo del suo prezioso mantello per rivestire il Cristo-mendico ignudo che in attitudine grata guarda il santo cavaliere.

Nello scomparto superiore è narrata la seconda parte della storia del Santo, che, abbandonati

i fasti familiari, è consacrato vescovo di Tours sotto le vele di una cappella gotica a crociera, tra quattro vescovi e gli astanti alla cerimonia.

Riconosciuto l’inquadramento del trittico oristanese nella tradizione gotica francese, di ambito catalano, l’opera era stata assegnata, nel 1938, da C.R. Post alla maniera del Maestro di Guimerà e, successivamente, a Ramon de Mur, cui è stato attribuito il retablo di Guimerà.

Ciascuna di queste attribuzioni si è rivelata insoddisfacente, sicché attualmente si preferisce assegnare il trittico oristanese ad un anonimo maestro catalano-aragonese di alta levatura del primo Quattrocento. Roberto Coroneo ha osservato che «a voler salvare l’indicazione d’ambito, bisognerebbe semmai risalire a Mateu Ortoneda, e recuperare un pittore catalano, equidistante da Ramon de Mur e dal Maestro di Cabassers, o la sua controparte aragonese».